Экономист Алмас Чукин, личная страница в Facebook

Про сети и безопасность

Любимая тема, можно сказать мантра, энергетиков – это балансирующие мощности. Потребление электрической энергии колеблется в течение дня и года. В сутках есть обычно два пика – утренний и вечерний. В году большое влияние оказывают сезоны. На Севере пики приходятся на холодные дни зимы, а на Юге с распространением кондиционеров есть летний прирост.

В упрощённом мире «надо» – эти колебания должны быть обеспечены резервом мощности. Если надо выдать в 8 вечера на 50% больше энергии, значит надо иметь в запасе 50% мощности генераторов на станциях. И поэтому надо строить газовые и гидростанции, которые в силу технологии способны быстро нарастить мощность. (Уголь и атом неспособны менять режим достаточно быстро. Точнее угольная станция может теоретически увеличить производство, но на это нужны часы. А атомная станции вообще не создана для этого, она, по сути, от первого до последнего дня своего существования должна работать в одном режиме атомной реакции. Баловаться стержнями в реакторе желательно только в силу необходимости).

Простой вопрос. Хорошо, построим мы газовую станцию. Новая, дорогая станция, работающая на дорогом газе. Но мы её поставим под неэффективную 50% загрузку мощности, потому что утром и вечером она должна будет нам дать прирост выработки, чтобы покрыть пики спроса, нужен резерв. То есть, эта наша инвестиция будет работать вполсилы, а на полную загрузку только в пики – 4-6 часов в день. Какой должен будет быть тариф, чтобы вернуть инвестицию в эту станцию? Даже мне понятно, что очень высокий.

А что же делать? Давайте пройдём по вариантам, которые в разы эффективнее. Начнём с электрических сетей. Сети лежали в основе первой промышленной революции. В 19 веке в Англии первые заводы начинали строить с котельной. Всем этим прялкам и машинам нужен был пар. Позже появилось использование электрической энергии. Но у заводов была проблема с энергией. Строить большие котельные – дорого, малые котельные не справлялись. И тут появилась идея строить отдельно электростанции коллективного пользования, которые могли по проводам давать электричество и по паропроводам – пар всем пользователям. И всем стало жить легче, энергии стало достаточно всем и по первому требованию.

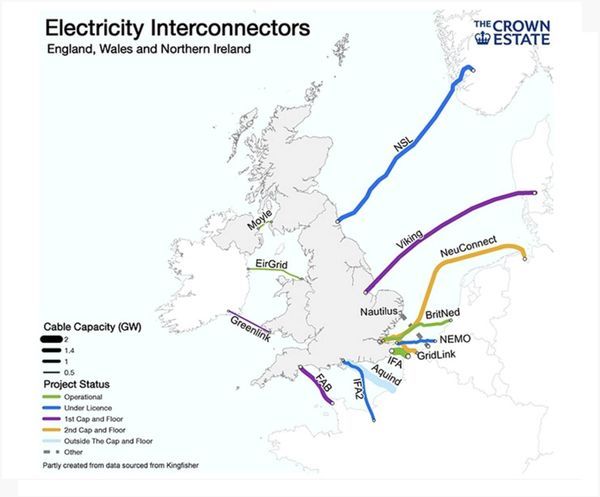

А теперь про энергетическую безопасность. Когда появились электростанции, появился риск их выхода из строя и остановки на ремонты. В результате, электростанции стали объединять в региональные сети, чтобы они друг друга балансировали и подстраховывали. И пошло, и поехало вплоть до границ страны. И что вы думаете произошло, когда сеть дошла до Ла-Манша? Англичане стали строить ещё больше электростанций и сетей внутри страны? Нет. Потому что англичане умеют деньги считать. Они стали строить сети в Европу, на континент. Так безопасней и выгоднее. Если у тебя проблемы, то всегда можно «запитаться» от Испании, Франции или Голландии. А когда у тебя излишки, то можно «помочь» партнёрам. Экспорт/импорт взаимовыгодный.

В СССР в школе, мы пели частушку, – когда у нас день, в Америке – ночь, так им буржуям и надо. В этом весь смысл балансирования территориального. Солнце движется. В этом плане нам страшно повезло. В Китае вся страна живёт без часовых поясов по Пекинскому времени. Поэтому пока мы тут ужинать в 8 собираемся, на той стороне наших гор в Урумчи уже спать ложатся. А когда они встают, мы ещё спим. Классически это работает в России. Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург и так далее по часовым поясам двигаются пики потребления, и за ними по проводам движется энергия. Никто не строит мощности на полную катушку в каждом отдельном регионе.

С Китаем у нас идеальная комбинация получается. Наш Экибастуз ночью сбрасывает нагрузку на 20-30%, а мог бы вместо этого экспортировать энергию и работать в оптимальном режиме. А мы вечером брали бы у них, благо в Синьцзяне профицит энергии.

Чувствую уже, как у читателей просыпается волнение и появляются опасения. Как же так? А энергетическая безопасность? Вот тут хочу вас разочаровать. Нет у нас никакой безопасности. 30 лет мы жили в плену странного понимания этой безопасности. Мы "закрывались" от внешнего мира, мы построили три мощные линии с богатого энергией Севера на Юг страны и решили, что это и есть безопасность. Наоборот, это страшная уязвимость и недавний блэкаут по всему центрально-азиатскому кольцу показал это. Резервов нет. Если что-нибудь случится с линиями Север-Юг, восстановление потребует дней. Последствия для экономики будут печальными, так как Юг на 50-60 процентов живёт за счет перетока энергии с Севера и есть одна линия на Узбекистан и Кыргызстан, которые полностью нас поддержать не в состоянии.

Хорошо ещё, что от СССР нам осталась крепкая смычка с энергосистемой Сибири, на ней и выезжаем последние годы. Надо строить мощные линии на Китай через Хоргос, это всего 200-300 км, заодно на эти линии можно посадить гигаватты ветряных станций, используя ресурсы Джунгарского коридора.

Надо соединиться с новой линией Датка-Кемин, которую Кыргызстан построил по своей территории в обход Узбекистана от ГЭС Нарынского каскада, через Кордай.

Надо построить линию, соединяющую Запад Казахстана с центром. Тогда можно будет ставить газовые станции там, в Прикаспийской зоне, сжигать газ на месте, а не тащить его до Юга, а сюда передавать энергию дешевле и проще. Можно и с Туркменистаном энергоизбыточным соединиться, укрепив стабильность системы.

В целом, англичане неглупые люди, надо с них пример брать. Они недавно построили восьмую (!) перемычку подводным кабелем, теперь соединив свой остров с гидроэнергетикой Норвегии. Говорят экономический эффект от взаимодействия систем будет в сотни миллионов фунтов и окупит линию за несколько лет. И не надо строить избыточные мощности, которые будут стоит огромных денег и использоваться не с полной отдачей.

В Атырау -10

В Атырау -10